こんにちは。

武蔵小杉はりきゅうここわ大屋です(*^^*)

本日は腰部脊柱管狭窄症による下肢の痺れ・痛みの患者様の治療例をご紹介します。

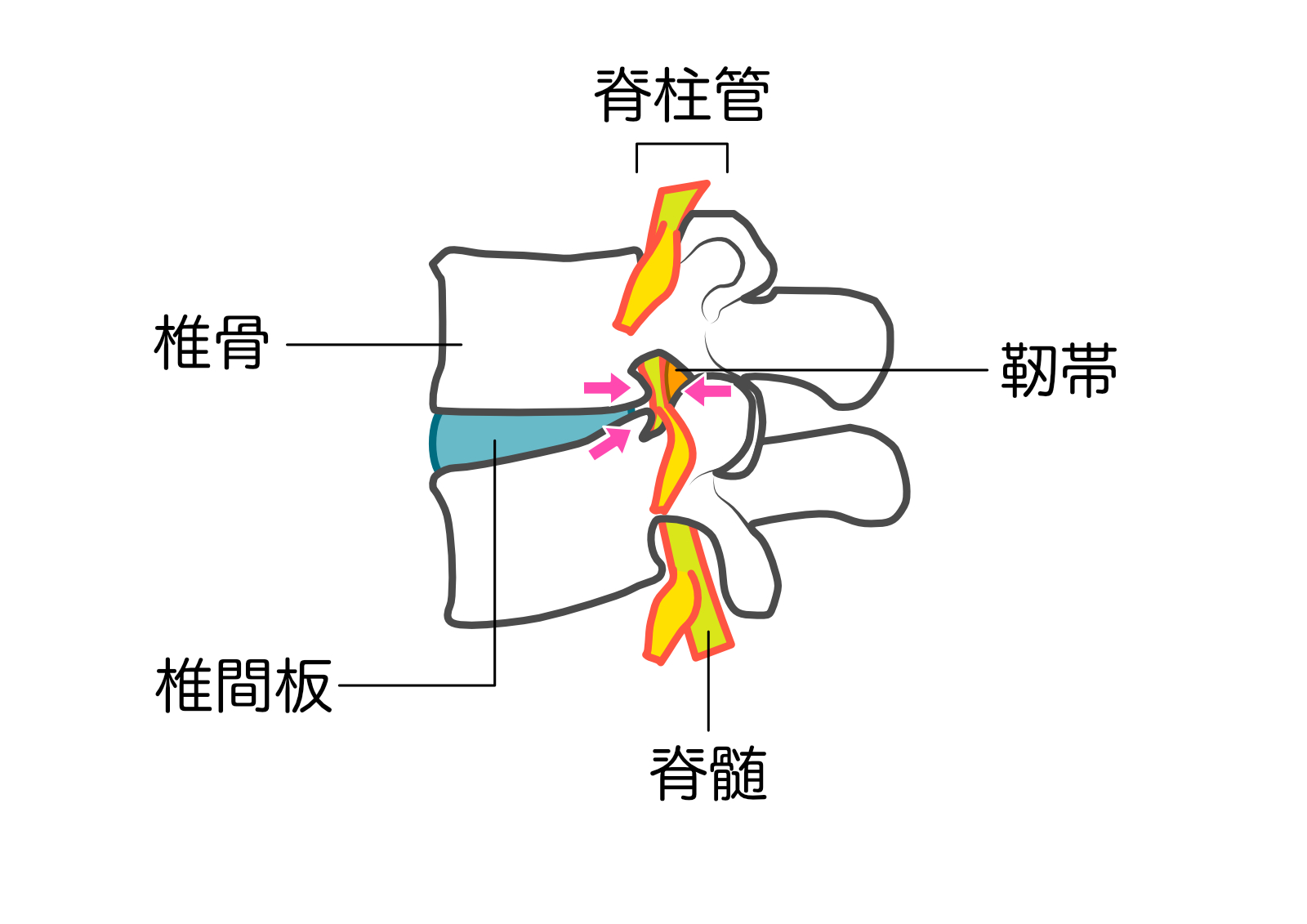

脊柱管狭窄症とは

老化など何らかの影響で変形や変性をきたした椎間板や腰椎、靭帯によって

脊髄の通り道である脊柱管が狭まってしまうことをいいます。

40代男性 デスクワーク

主訴:左下肢の痺れと鈍痛・足の冷え・腰痛

経過:もともと数年前にも同じような症状があり、セルフケアでしのいでいた。

趣味で習っているダンスの発表会が数週間後に控えていて

1か月前から練習が増えたこともあり

そこから朝の支度中や通勤中・夜などに痺れが出るようになる。

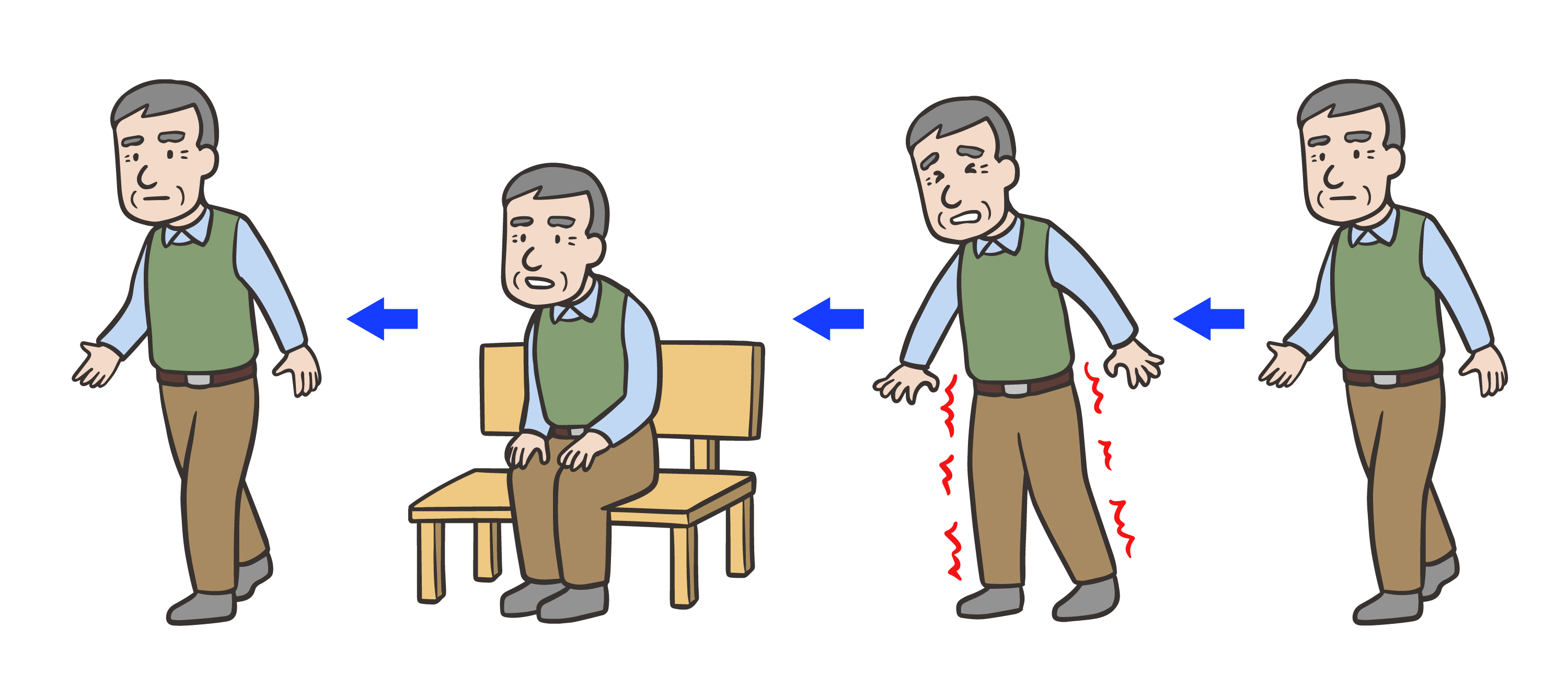

歩行時に痺れが出現し歩行をやめると緩和する間欠性跛行という症状もあり

少しでも和らげたいとのことで来院された。

痺れの範囲は、左のふとももの外側と左すねから足首の前面にかけて。

下肢に痺れをきたす疾患は

・腰部脊柱管狭窄症

・腰椎椎間板ヘルニア

・梨状筋症候群

・下肢閉塞性動脈硬化症

・糖尿病性神経障害

・ビタミンの欠乏

などがある。

治療の組み立て

どこの神経が障害されているのかを考えるため簡単なテストをしたり

身体がどうなっているのか原因を考えていき、おおよその見立てを立てます。

今回は

・電車などで立っているとき、歩いている時、身体を反らしたときに顕著に痺れる

・座ったりしゃがんだりすると痺れが消失するので仕事中は問題ない

・患側の足の親指で筋力検査をすると筋力の低下

などが診られました。

間欠性跛行という症状は、歩いていると下肢に症状がではじめ休むと緩和するもので

おもに脊柱管狭窄症と閉塞性動脈硬化症(ASO)で起こるといわれています。

また、閉塞性動脈硬化症(ASO)とは、動脈硬化による狭窄や閉塞のことをいいます。

今回、間欠性跛行がみられましたが

・前かがみになると痺れが緩和すること

・自転車に乗る時は痺れが出ないこと

・患側下肢の筋力低下もあること

・腰椎の動きによっても下肢の痺れが誘発されること

などから閉塞性動脈硬化症ではなく、腰部脊柱管狭窄症による間欠性跛行と判断しました。

治療経過

1回目

腰椎が過剰に反ってしまうと神経の出入り口が圧迫されて痺れを起こすため

その該当部位以外の可動域を上げるような施術をしました。

2回目

痺れの程度は10→5へ

腰の重だるさという好転反応がでたが

普段使っていない部分が使えていることなどが考えられるので

そこまで悪い反応ではないと考え初回に引き続き治療していきます。

3回目

痺れは10→3?5へ

痺れが出るまでの時間が長くなったそうです。5?10分だったのが、20?30分へ。

ここで、歩行時と立位時(例えば電車など)ではどちらが痺れが辛いか確認したところ

立位時の方が酷く感じやすいとのことでした。

理由を考えていきます。

→歩行時は腰椎の動きを膝の動きでカバーすることでできるため、少し楽に感じているのではないかと考えました。

よって今回は下肢後面・膝周りのアプローチを増やして施術しました。

4回目

10→3へ

この間にダンスの本番があったそうですが無事終わり、

やや今までよりも体全体の疲労・負担はあるものの悪化は無く安心しました。

引き続き治療していきます。

5回目

痺れの出る範囲が大腿外側?すねだったのが左のすねに限局してきました。

6回目

ほぼほぼ痺れはなくなり、

数時間歩いたりなど、負担がかかるとじわりと痺れが出るものの

消失も早く、前より気にならなくなったとの事でした。

それ以降は間隔を開けながら

予防を兼ねてメンテナンスしています。

セルフケア

やるとよい動き

・肩甲骨まわりの体操

・前モモ(大腿四頭筋)のストレッチをして骨盤まわりの柔軟性を高める

できるだけ控えたい動き

・ヨガのコブラのポーズのような背中を反らす体操

・リュックを前に背負って電車に乗ること

・就寝前などにうつ伏せで上半身を起こしケータイをいじったり本を読んだりする

などなど、症状が慢性化している方は日頃の姿勢などでも

症状の悪化を招いていることがありますので

細かい話ではありますが控えていただきます。

この方は週に1回の治療を6回程行い、緩和していきました。

生活習慣や生活スタイルにより個人差はありますが

できるだけ早く症状が緩和できるよう治療に努めて参ります(*^^*)!

お気軽にご相談ください(●^o^●)

東急東横線・目黒線「新丸子駅」徒歩2分、「武蔵小杉駅」徒歩4分

JR「武蔵小杉駅」北改札徒歩4分

武蔵小杉はりきゅうここわ

0件のコメント