こんにちは、大屋です(^_^)本日は

首肩こりに伴って起こりやすい顎関節症に関して

さらに姿勢・全身との関連性についてお伝えしていきます。

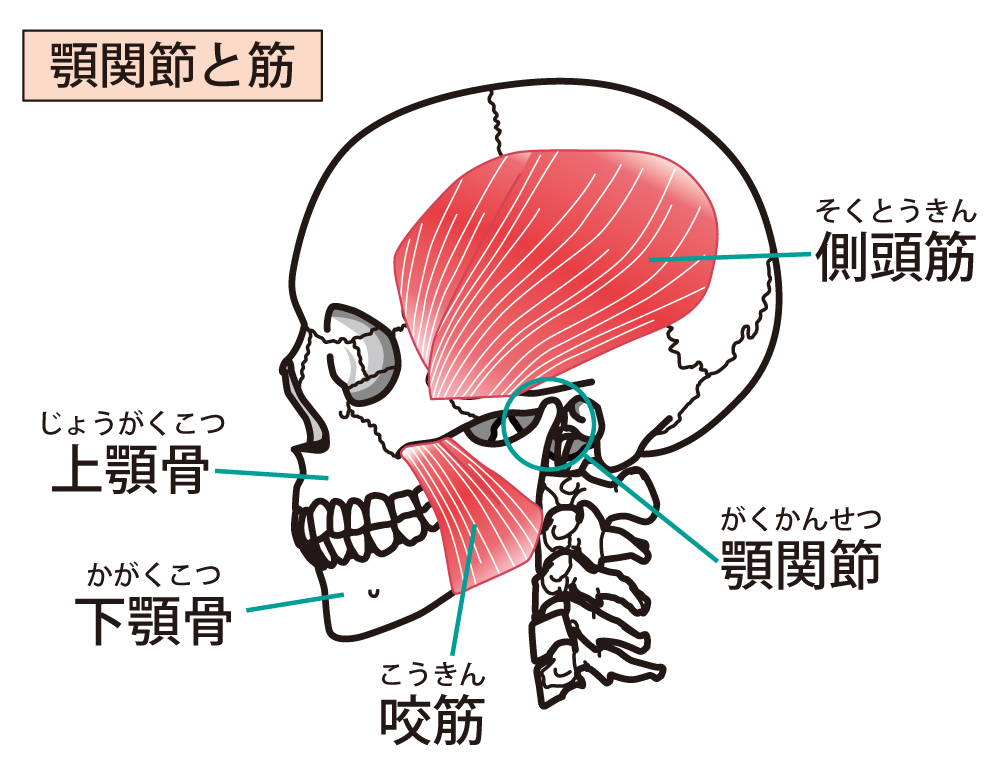

顎関節症とは・・・

口の開閉時に生じる顎関節部の疼痛、雑音、開口障害などの症状を伴う慢性疾患

一型:咀嚼筋痛障害(咬筋、側頭筋に多い)

二型:顎関節痛障害

三型:顎関節円板障害⇒患者数が多い、6割を占める

四型:変形性顎関節症

主な原因

環境因子→緊張・多忙・対人ストレス

行動因子→固いものの咀嚼・長時間の咀嚼・楽器の演奏・デスクワーク

その他、日常的な噛みしめ、睡眠時のブラキシズムなど

※睡眠時ブラキシズムとはレム(浅い)睡眠時に起こりやすい歯ぎしりや食いしばりのこと

鑑別が必要な痛み

・三叉神経痛/舌咽神経痛⇒電撃様の痛み、神経領域に沿った痛み

・帯状疱疹の痛み⇒罹患部位に発疹や水疱ができる

咀嚼筋との関わりが深い

咬筋/側頭筋/内側翼突筋/外側翼突筋

下顎骨(下あご)と頭蓋骨とをつないでいる

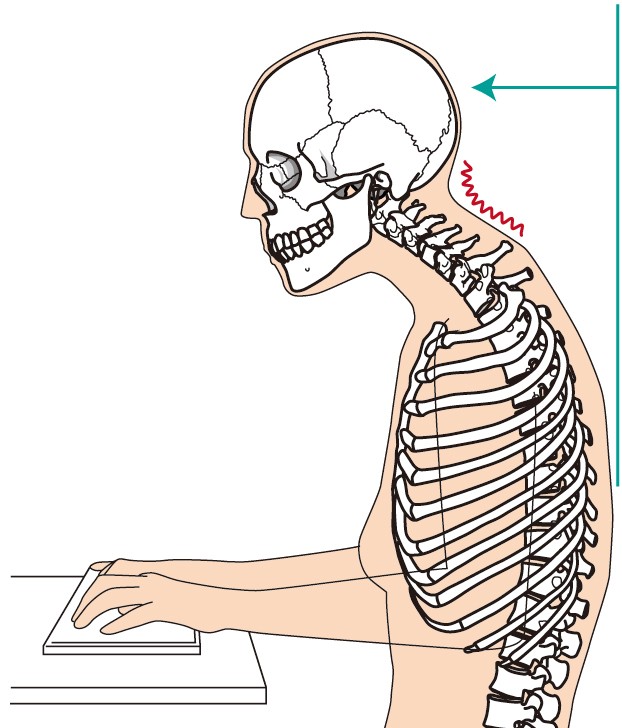

【なぜ姿勢が悪いと顎関節症になりやすいのか】

デスクワークの姿勢などでよくある猫背・巻き肩による頭部前方位の姿勢

・頭蓋骨から頚椎上部にかけては反りかえる力

・下部頚椎から上部胸椎は前にたわむ力

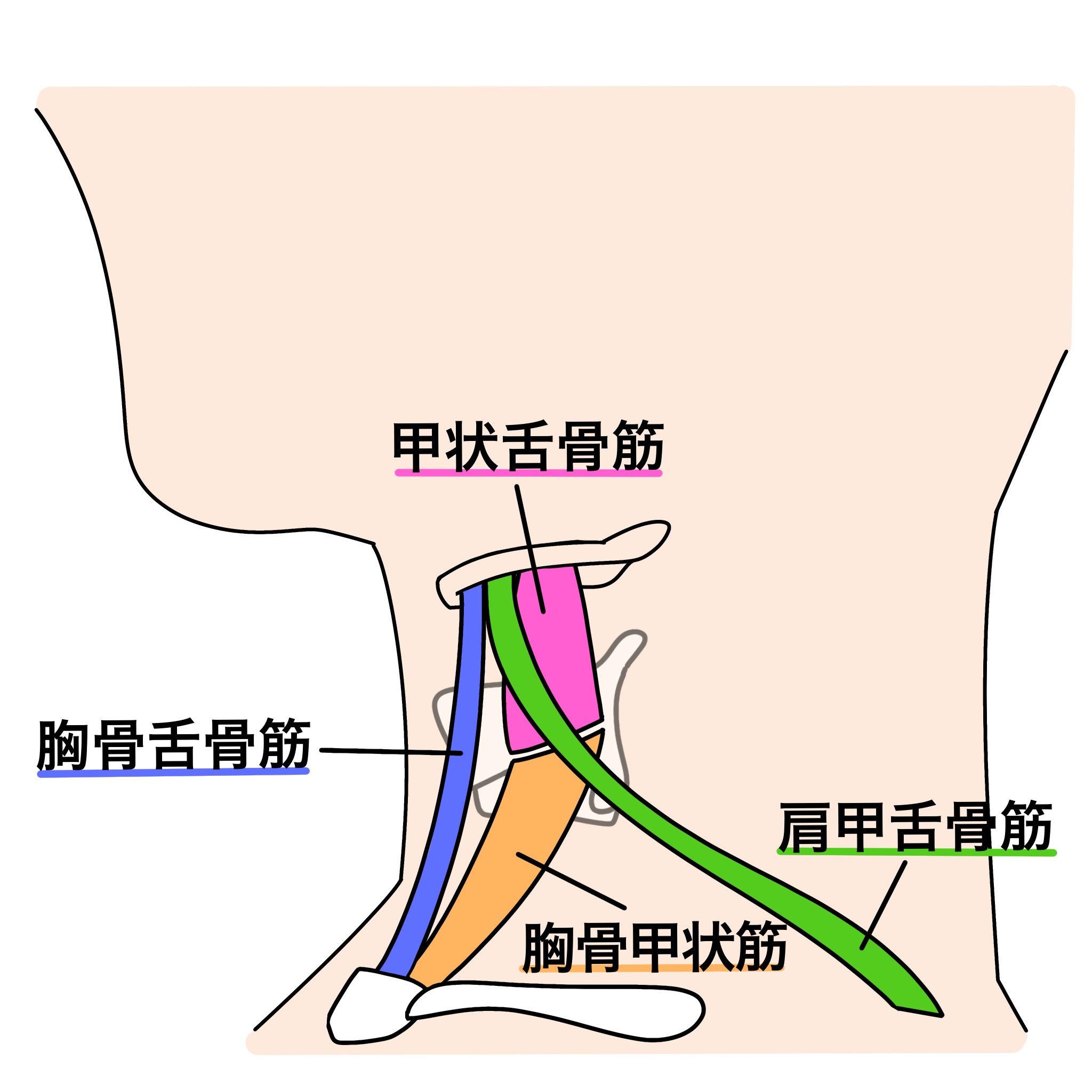

・胸骨舌骨筋や肩甲舌骨筋を含む舌骨下筋群はのばされた状態 が起こっています。

この姿勢は、舌骨を後下方へ引く力となり

その牽引力が舌骨、さらに上の舌骨上筋群を介して下顎骨(下あご)へと影響し

下顎骨も後方や下方へ引かれていきます。

⇒その持続的な牽引力がストレスとなり、関節部分にある軟骨(関節円板)を圧迫するなどして、顎関節症へつながっていきます。

【開口、閉口時の頚椎の動き】

わずかではありますが上部頚椎や環椎後頭関節には

開口時は伸展力が、閉口時には屈曲力が働くといわれています。

何らかの影響で頭蓋骨に付着する咀嚼筋や

頚椎・肋骨に付着する斜角筋群に負荷がかかると筋緊張が増大し

頚椎の可動域制限を起こすため、開閉障害に繋がることがあります。

以上のことから、

顎関節症には頚椎・肩甲帯の安定性が重要になり、

身体に出ている症状だけでなく全身のバランスを整えることが大切です。

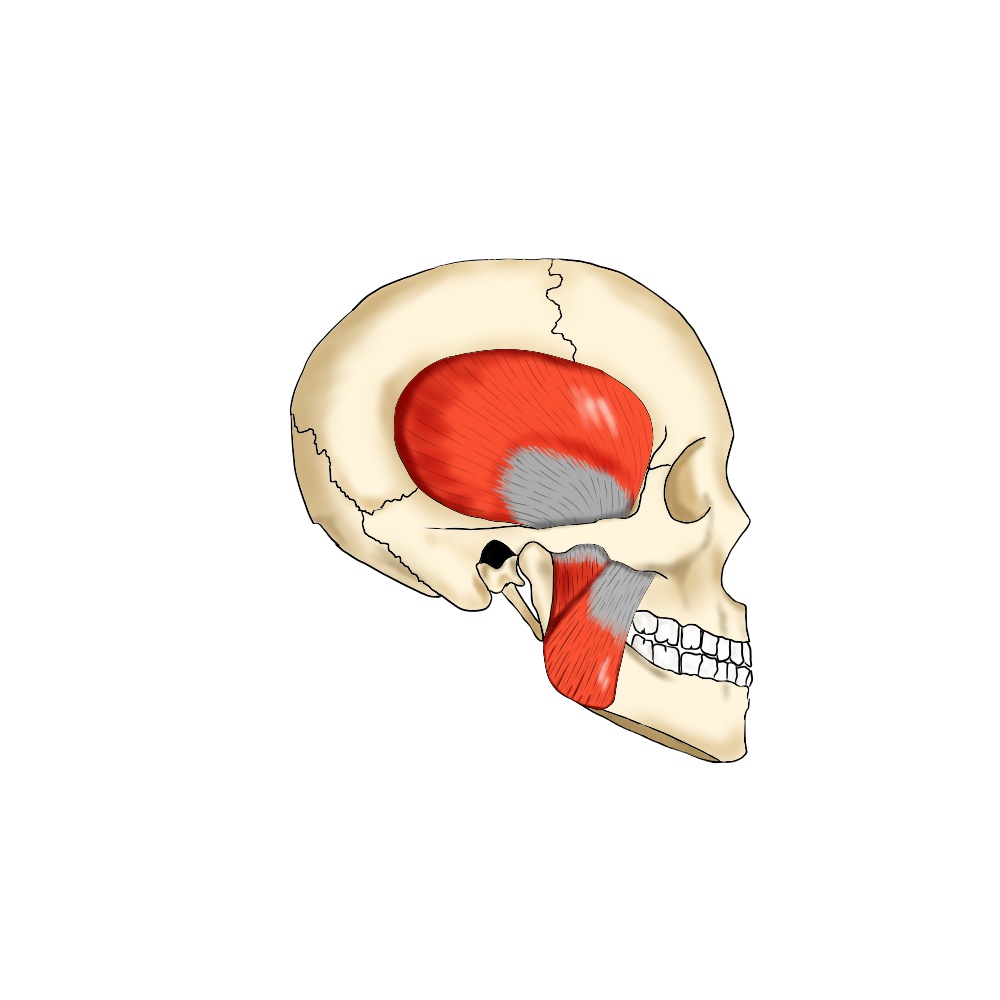

【開閉時の筋肉と抗重力筋】

開口筋は下顎骨に1つ(外側翼突筋)と、それ以外は下顎骨より下方に存在します。

開口筋は、閉口筋より種類は多いのですが、それぞれの筋のパワーは小さいといわれています。

なぜか・・・開口時には重力が加わるためそこまでの力は必要ないとされています。

ですので、睡眠時や意識消失の際は勝手に開口したりします。

逆に、閉口筋は咀嚼筋の中で3つあります。上記画像だと赤い部分。

下顎骨?側頭骨などに存在し、重力に逆らって下顎骨を上へと引き上げる動きになる為、強力な収縮力が必要とされます。

その働くを持つ筋肉は抗重力筋ともいい、咀嚼時以外もわずかな収縮力が働いていることになります。

となると、寝ている時に起こる食いしばりは

抗重力筋である閉口筋たちがまったく休んでおらず、

筋収縮が続いているということになります。

よって、姿勢の改善、睡眠の質の向上も治療ポイントになってくるのです。

顎関節症・食いしばりによる顔のこりについてお悩みの患者さまへの施術例

・首/頭部/肩甲骨の位置、動きの確認

・患部(咀嚼筋群)の緊張緩和、血流の促進

・姿勢改善の為、脊柱/全身の柔軟性を高める

姿勢が悪くなることで、舌骨下筋群(胸骨舌骨筋/肩甲舌骨筋など)が緊張すると

先述の通り下顎が後下方へ牽引されるため

かみ合わせが悪くなることもあります。

閉口時、舌は上顎についていることが望ましいのですが

下に落ちる低位舌となってしまうため、

呼吸がしにくく鼻呼吸より口呼吸が優位になってしまうため様々な弊害を起こします。

咀嚼筋を緩めた場合、緊張が緩和するため顎の動きは良くなりますが

またいつもの日常に戻ると不良姿勢、睡眠時の食いしばりなどで再び過緊張してしまう事が多いため

咀嚼筋以外の継続した全身の調整・睡眠時の枕・姿勢の改善が必要かと考えます。

顎関節症、慢性的な食いしばりなどでお困りの際はお気軽にご相談ください(^_^)/

東急東横線・目黒線「新丸子駅」徒歩2分、「武蔵小杉駅」徒歩4分

JR「武蔵小杉駅」北改札徒歩4分

武蔵小杉はりきゅうここわ

0件のコメント